|

5/30 作成

6/4 参加者情報更新

6/12 第3報作成

h26近畿支部 6月Pw計画 六甲山上散策Pw (第2報)

これ以前の連絡・案内

これ以降の連絡・案内

六甲の縦走路から外れた山上の秘められた?場所を歩く、それだけに道があるのかどうか不明だったので下見に行きました。一箇所だけ道に迷いましたが、しっかりした道がありました。急なところには鉄ハシゴが架かっていました。暑い時期の計画ですが、流れるような汗をかくことはないコースです。前半はこれで決まりましたが、後半については、参加者の構成により検討します。

(下見報告はココ)

実施日 h26 6月14日(土) 雨天中止

目的地 六甲・雲ヶ岩あたり (地形図:山上を中心とした)

集 合 六甲ケーブル山上駅: 10時ころ (集合方法は自由です:登山、ケーブルなど)

・1次集合JR六甲道駅(駅付近図) 9:00 ここから六甲ケーブル下行きの神戸市バスに乗ります。

・JR六甲道9:09発=(阪急六甲駅 9:14発)=9:30頃着 六甲ケーブル下駅 9:40発・・(ケーブル)・・山上

解 散 六甲ケーブル山上駅

コース 六甲ケーブル山上駅〜六甲ゴルフクラブハウス〜みよし観音〜仰臥岩〜雲ヶ岩〜

〜六甲比女神社(古代磐座か?)〜心経岩〜オルゴール館前〜(これ以降については検討中)〜

(コース図)

検討中の内容

1.高山植物園、オルゴール館、ヴォーリズ六甲山荘でも時間つぶしができる。

2.時間がなければ山上バス、時間があれば徒歩で六甲ケーブル山上駅へ

3. 1.の代わりに下山を徒歩とする。

参加者 15名(6/6現在) ただいま募集中

その他 雨天中止としていますが、オプションとして小雨ならオルゴール館やヴォーリズ六甲山荘で遊ぶことも

考えたりしています。

企 画 加藤忠好(11期)

申し込み 加藤(11期)まで 参加申込み〆切り 6/11(水)

←なるべくならこのメールをお使いください。 ←なるべくならこのメールをお使いください。

|

|

|

|

JR六甲道駅付近図(↓クリックで拡大) コース地図はこちら

|

|

| 下見報告 |

絶対に晴。そう確信したので行きたかった下見に出かけました。今日は猛暑になるとの予報だったので、山行き当日の予行演習にも絶好の下見日和なのです。登りはケーブルカーで10分。軟弱者の私なら2時間もかかる労働をたった600円ほどで運んでくれると思うと安いものです。しかも、時間倹約への貢献大なのです。

ケーブル山上駅では、六甲の開発者のグルームさんが、「らっしゃい!!(それとも、おいでやす・・・かな?)」と出迎えてくれました。薪炭を取るだけで禿山にした日本人。ここを行楽の地、癒しの場と変えた彼の功績は、神戸の人たちに受け継がれていき、今日の六甲山があるともいえる。

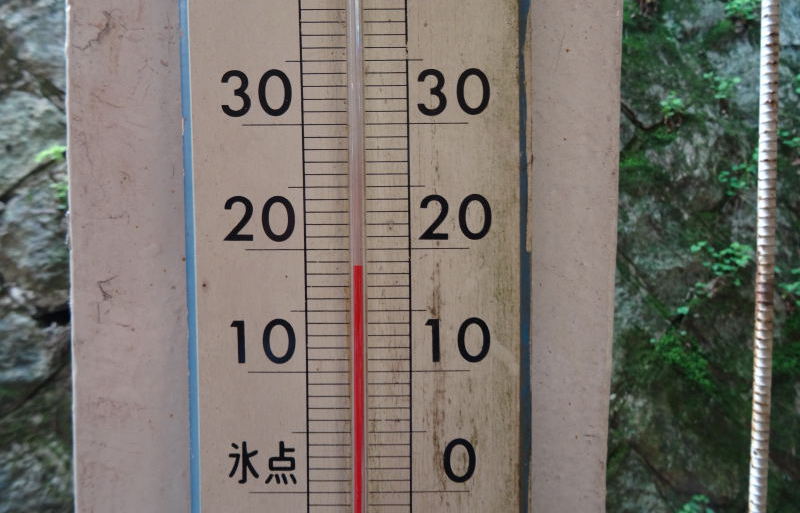

山上駅の温度計を見ると 19℃、下界は何度ぐらいなのでしょうか。この日は、歩いても暑さを感じない温度でした。

目的地までの安易な行きかたはバス道を歩くこと。しかし、ここまで来て車に遠慮しながら歩くのは、どうも気が向かない。そこで、なるべくバス道を歩かないようにすること。うまい具合にほぼ静かな木蔭道で、この時期の毛虫に見舞われることもほぼなく歩くことができました。

居留地神戸の背後にある山。六甲山上には歴史的遺産が幾つかあります。まず、昭和初期に出来たこの山上駅が遺産です。3階建てに見える下にケーブルの巻上げ室があるようです。また、昭和初期のデザインがあちこちに見られます。

次いで六甲ゴルフ場、明治に開設された日本最初のゴルフ場です。頂上にほぼ木がなかったので、ゴルフ場を思いついたのでしょうか。難を言えば、歩行者を芝生から排除していること。この西洋的な階級制は、どうも日本には馴染まない気がしますが、その特権的な横柄さがゴルフを支えていることも事実だと思われます。貧乏な登山者(放浪者)たちは刑務所の中のごとく、金網に囲まれた道を歩きます。

六甲と言えば別荘。今回歩き回るのは会社の大型の寮ではなく、個人の別荘レベルです。よって廃屋レベルから、小奇麗に再生したものもありました。

今回の目的地、う〜んと時空を超えた場所です。雲ヶ岩と六甲比女(または比命)と心経岩です。まず、今回のコースでの最高地点につきました。華山法王(西国霊場を開いたと言われる花山法王と思われる)、熊野権現、仏眼上人と書かれた碑には女性が先着していました。

この岩は仰臥岩と呼ばれていることが後でわかりました。

高いところ高いところと思っていたときに、先ほどの女性が見えたので、その人に気を取られていたので、分かれ道に気づきませんでした。道は頂上からさらに先に続いているものと思い、さらに進むと道がだんだん細くなりどんどん下降していました。で、隣を見ると断崖。これは違う、目的の岩はあそこにあるのだということに気づき、登り返し、頂上を越えてさらに戻ると案の定、正規の道を見つけました。

人間、先を見るだけじゃいけません。一歩一歩進む過程も疎かにしてはいけません。で、正しい道を辿ると、法道仙人の遺跡である雲ヶ岩に自動的にでてきました。思ったよりも小さな岩でしたが、真ん中で真っ二つに割れていました。法道仙人が修業をしているときに、雲に乗った毘沙門天がここに現われたとの話もあるようです。よって紫雲賀岩と呼ばれていたようです。この毘沙門天は、神鉄六甲駅のすぐ近くの多聞寺の本尊です。そして、その多聞寺は清盛時代の福原京の艮の方角(北東)を守る寺として栄えたようです。丁度、平安京と鞍馬山の関係にあたります。清盛時代には、その多聞寺がここではなく、古寺山にあったようですが、それは清盛時代以前のことと関係していそうな気がします。

急坂はさらに岩壁にハシゴが架けられて下りていきます。下りたところが原始宗教の香りがする六甲比女神社でした。今は木が生えていますが、昔は裏六甲を見下ろす場所だったでしょう。

岩屋の前に新しく作れた感じの拝殿があり、ここでも不思議な女性と出会いました。「今日、あなた方はいいところに来られました」と言われたのには、ちょっと驚きました。

このあたりは大きな岩が重なっています。神社の下の大岩の下に六甲比命大善神と書かれた標識がありました。岩を良く見ると、削られたようにも見えます。以前にはこの岩に仏像が彫ってあったのではないかと類推してしまいました。明治期の廃仏毀釈で何があったのか知りませんが、仏教信仰の対象から外させられたのかも知れません。

さらに少し下ると巨大な心経石に出会いました。

これはそう古くからあるものではなさそうですが、どうやら般若心経を彫ってあるような気がしました。

発起人は四鬼何某。情報を探すと、以前にあった般若心経の岩が失せたので、大正時代に彫り直したとありました。四鬼と言うのは、役の行者が奈良大峰山麓・洞川に住む近縁者(四鬼家)を裏六甲の唐櫃に移住させた人たちの末裔のようです。さすれば、ここは確かに山岳宗教の場、役の行者との係わりが深い場所だったのでしょう。

近代登山発祥の六甲山が、一方では古代宗教の信仰とが共存しているそのような楽しい下見でした。下りれば、神戸の市花のアジサイが出迎えてくれました。そこからはまた別荘地。すこし歩くと大きな朴の木が花をつけていました。仰臥岩からかなり下った気がしましたが、次の目的地、オルゴール館へは、さほどの登りもなく着くことが出来ました。

1030円の入館料、その値段に少しはひるみましたが、高山植物園との共通県なら1230円。この割引に気を良くして入館を決定。割引の誘惑でやっと念願がかないました。

毎時丁度から約20分間、いろんな種類の大型オルゴールを使った演奏会があり、毎時30分から約20分間は特別出し物があり、入館しても飽きない仕掛けです。

シリンダー型やディスク型でなく、バイオリンを演奏するもの、パイプオルガンを演奏するものなど、多様なオルゴールに時の過ぎるのを忘れました。また、係員がスイスかどこかの民族衣装を着ていて、それが実に親切に対応してくれるのでここの高感度はアップアップ。平日なのに、入館者が意外と多いのに驚きました。

喫茶室の一部がテラスになってて、そこで遅い昼食。食うこととなると金銭感覚が狂ってしまう夫婦でした。テラスの奥に池があり、池の対岸に何かが置いてある。それは手回し風琴のオルゴールだった。しかも無料。ならばと、パリの街角の大道芸人になったつもりで、グルグルと手回し。テラスでお茶を飲んでいる客に何曲も奏でてあげました。

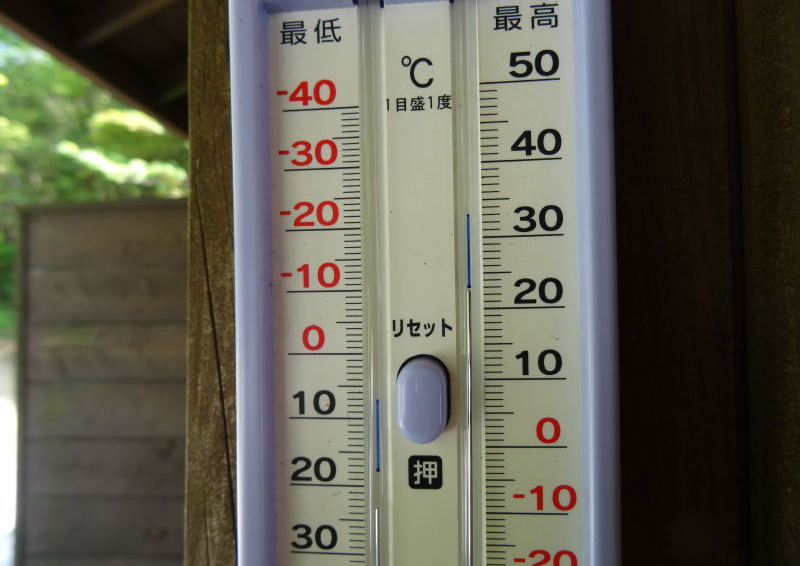

ついで、高山植物園へ移動しました。真昼の暑い時刻でも23℃。標高800mでもこの温度だから、下界はさぞ暑かったでしょう。

園内では、期待以上にたくさん花が咲いていました。花といえば、まず、真夏のアルプスの花。ちょっと季節の先取りをしてそれに出会えました。うれしくなりました。

(オダマキ)

(コマクサ)

(ウスユキソウ)

真っ盛りなのは、クリンソウ。見事でした。

近代登山の発祥地である六甲山、そして加藤文太郎が愛した六甲山。今回の下見は、それとは別の顔を持つ六甲山でした。まさに、「山高きが故に貴からず」を実感した下見でした。

以上で報告おわり

|

|